«В жизнь вписался!!!»

«Я почти не верила, что стану мамой: врачи долго ставили бесплодие, хотя объективных препятствий к беременности не было. В таких случаях говорят, что, мол Бог не дает. Но я мечтала стать мамой, я молилась. И после второго замужества поняла, что у меня будет ребенок! Мне было уже 36 и счастью не было предела. Казалось, что уж кто-кто, а своё материнство я выстрадала.

Учитывая первую беременность в таком уже зрелом возрасте, врачи бдительно наблюдали за ходом ее развития. На первом же скрининге их насторожили показатели крови. Кто-то сказал мне о риске болезни Дауна.

«Ясь, не разводи панику», – сказал муж, посоветовав сделать дополнительные независимые обследования. Я сдала НИПТ – неинвазивный пренатальный тест, весьма достоверное исследование, позволяющее на ранних сроках беременности оценить риск хромосомных патологий плода. НИПТ не подтвердил никаких патологий. «У нас будет здоровый малыш!» – радовались мы с мужем, обнимая друг друга.

Рожать я поехала в Москву. Так сказать, на всякий случай. И правильно сделала. Роды были долгими и сложными. Не успела я прийти в себя, как мне сказали, что малыш мой в реанимации с подозрением на пневмонию и порок сердца. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать.

Торжественной выписки из роддома с цветами, букетами и поздравлениями у нас не было: из роддома мы с маленьким Женькой отправились прямиком в неонатологическое отделение ДГКБ им. З.А. Башляевой. Малыш снова прошел серию обследований, у него обнаружили дефект межжелудочковой перегородки – врождённый порок сердца, при котором наблюдается нарушение целостности перегородки между правым и левым желудочками.

Помню, я плакала, сильно плакала, а врачи успокаивали меня тем, что дети с этой патологией живут и что надо просто наблюдаться у кардиолога.

За этот месяц сын резко похудел. После выписки домой он только и делал, что спал да ел, но ел очень-очень мало. Кормила я его своим молоком, но много оставалось: малыш не доедал свою норму, уходя в сон. Я была на эмоциональных качелях: любое более-менее полноценное кормление было праздником, малыш недоел – я ревела.

Мы легли в кардиологию детской городской больницы Владимира, обследования ребенка продолжались. Печеночные показатели Женьки (АСТ, АЛТ, ГГТ) у него просто зашкаливали, врачи стали искать подтверждения гепатита. Я уже не помню, как пережила этот страшный год: плакала я, плакала моя мама, я утешала ее, мой муж – меня…

Первой подозрение на Болезнь Помпе возникли у нашего педиатра – опытного врача ГБУЗ ВО ОДКБ г.Владимира Елены Евгеньевны Хафизовой. Она порекомендовала сдать генетический анализ. Месяц ожидания показался вечностью, но это был всего только месяц. А потом нам позвонили из МГНЦ им.Бочкова и предложили уже всей нашей семье еще раз сдать генетический тест. Подозрения на Болезнь Помпе были явными, главное было – не ошибиться.

Мы снова госпитализировались в ДГКБ имени З. А. Башляевой. Пока ждали повторный вердикт от генетиков, я читала в интернете о Болезни Помпе и рыдала. Из отпуска срочно вызвали врача высшей квалификационной категории, давно работающей с Болезнью Помпе, профессора Наталью Павловну Котлукову. Опытный врач осмотрела моего Женьку и тоже сказала, что видит в нашем случае Болезнь Помпе. «Дорогая моя, ну не плачьте так горько, это же лечится!» – утешала Наталья Павловна, посоветовав мне не читать в интернете «ужасы» о Помпе, а прочитать ее научные статьи на эту тему.

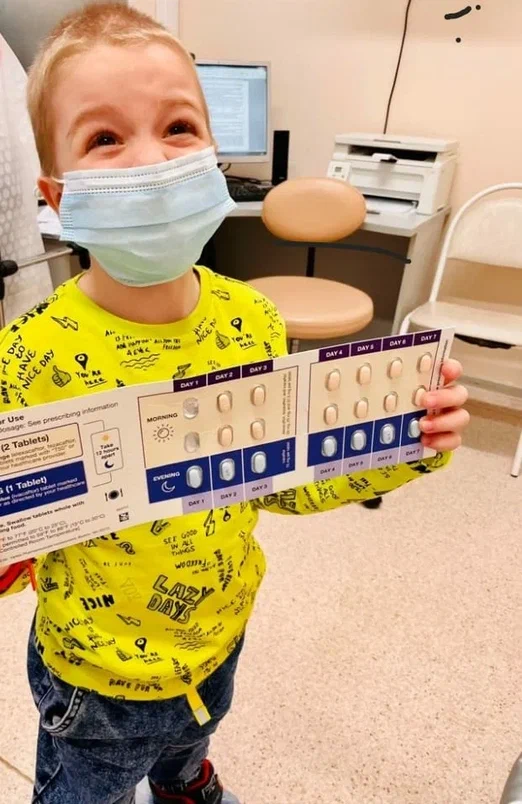

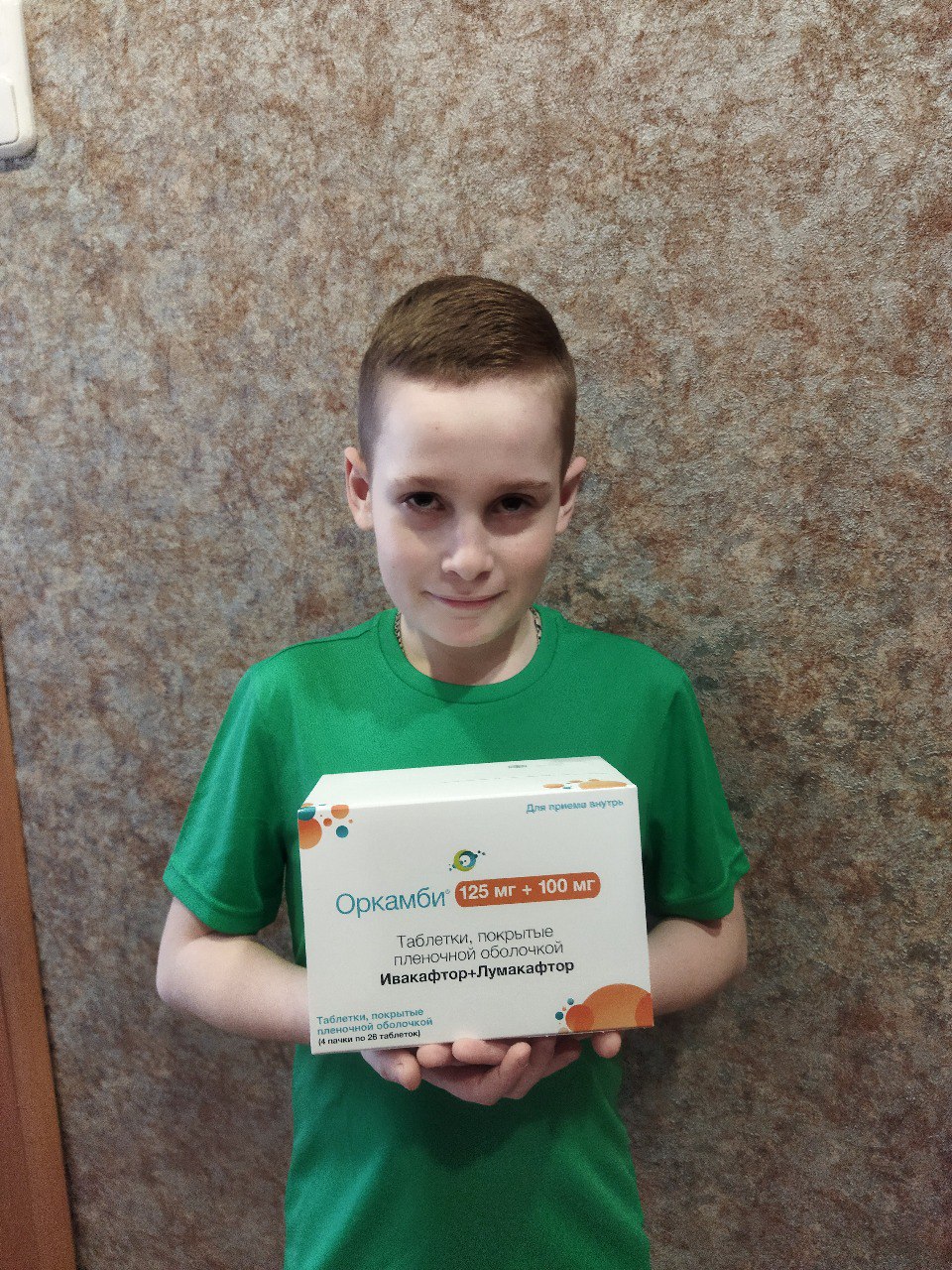

Врач рассказала мне о современной лекарственной терапии и о государственном Фонде «Круг добра», который принял Болезнь Помпе в свой Перечень еще в феврале 2021 года. Я слушала внушения нашего доктора и убеждала себя, что Женька мой впишется в жизнь, обязательно впишется. Я уцепилась за эту мысль, как утопающий за спасательный круг.

В своих прогнозах Наталья Павловна Котлукова оказалась права: генетический тест действительно подтвердил у сына болезнь Помпе, но мы уже знали, что выход есть и Женькину жизнь мы точно отвоюем!

Какими словами мне выразить всю благодарность нашим лечащим врачам за поддержку? Какое материнское спасибо сказать мне каждому доктору, кто встретился на нашем пути?!

Областной невролог Анна Владимировна Ямщикова лично помогала нам оформить заявление на Портале Госуслуг, помогая и в сборе документов в Фонд «Круг добра». Минздрав области спешно отправил заявку в Фонд, а эксперты Фонда нашу заявку одобрили.

Первую инфузию сын получил в 2022 году, а через 4 дня начал просить есть. Он не просто жадно ел, он даже требовал добавки! Материнского молока ему уже не хватало, мы добавили искусственные смеси. Сын стал есть, расти и прибавлять в весе, словно бы спеша нагнать своих сверстников.

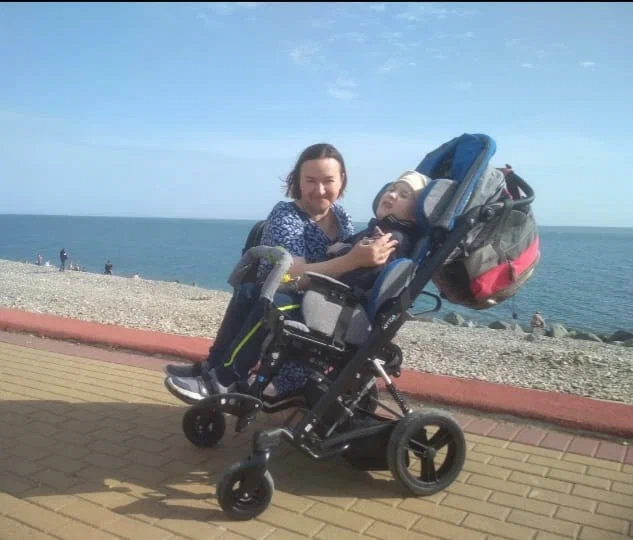

В 5 месяцев он стал держать голову, в 8 – стал сидеть, в 9 – ползать, в 10 – ходить с поддержкой, а в полтора года уже топал ножками сам. Относительно выровнялись и его печеночные показатели, Женя стал активным, курсы массажа давали ему дополнительное укрепление мышц.

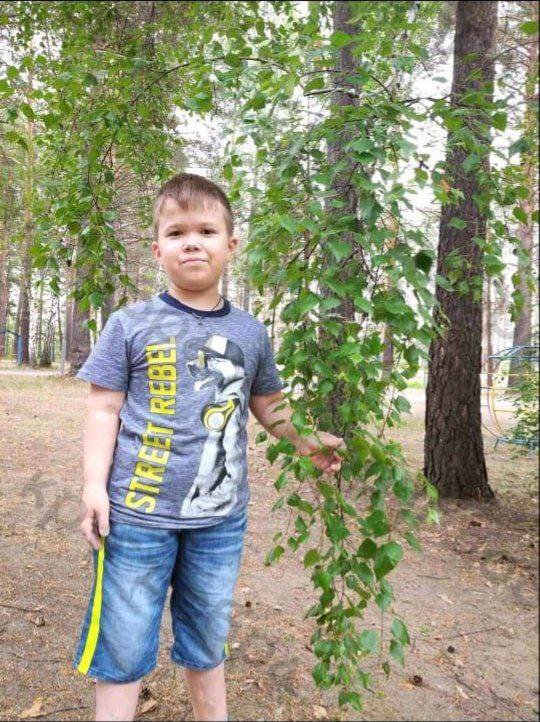

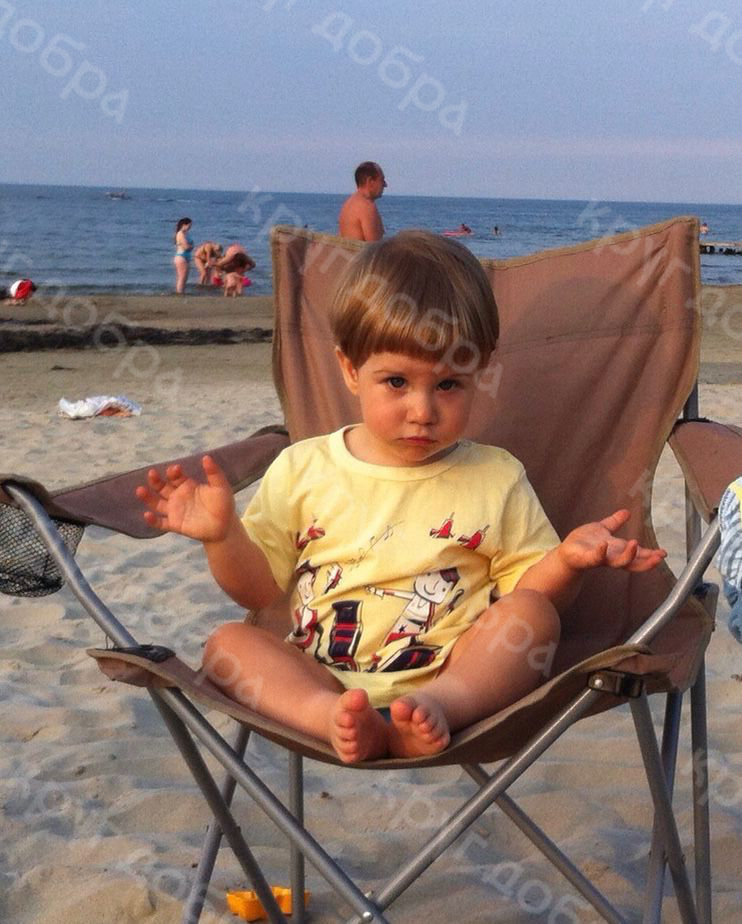

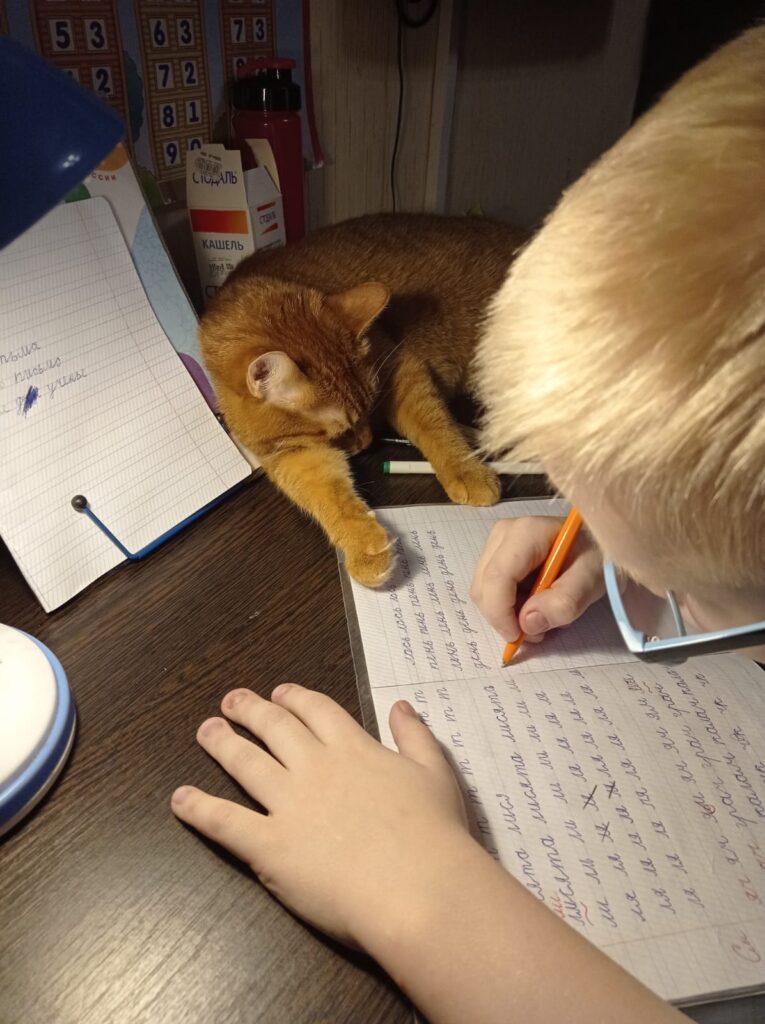

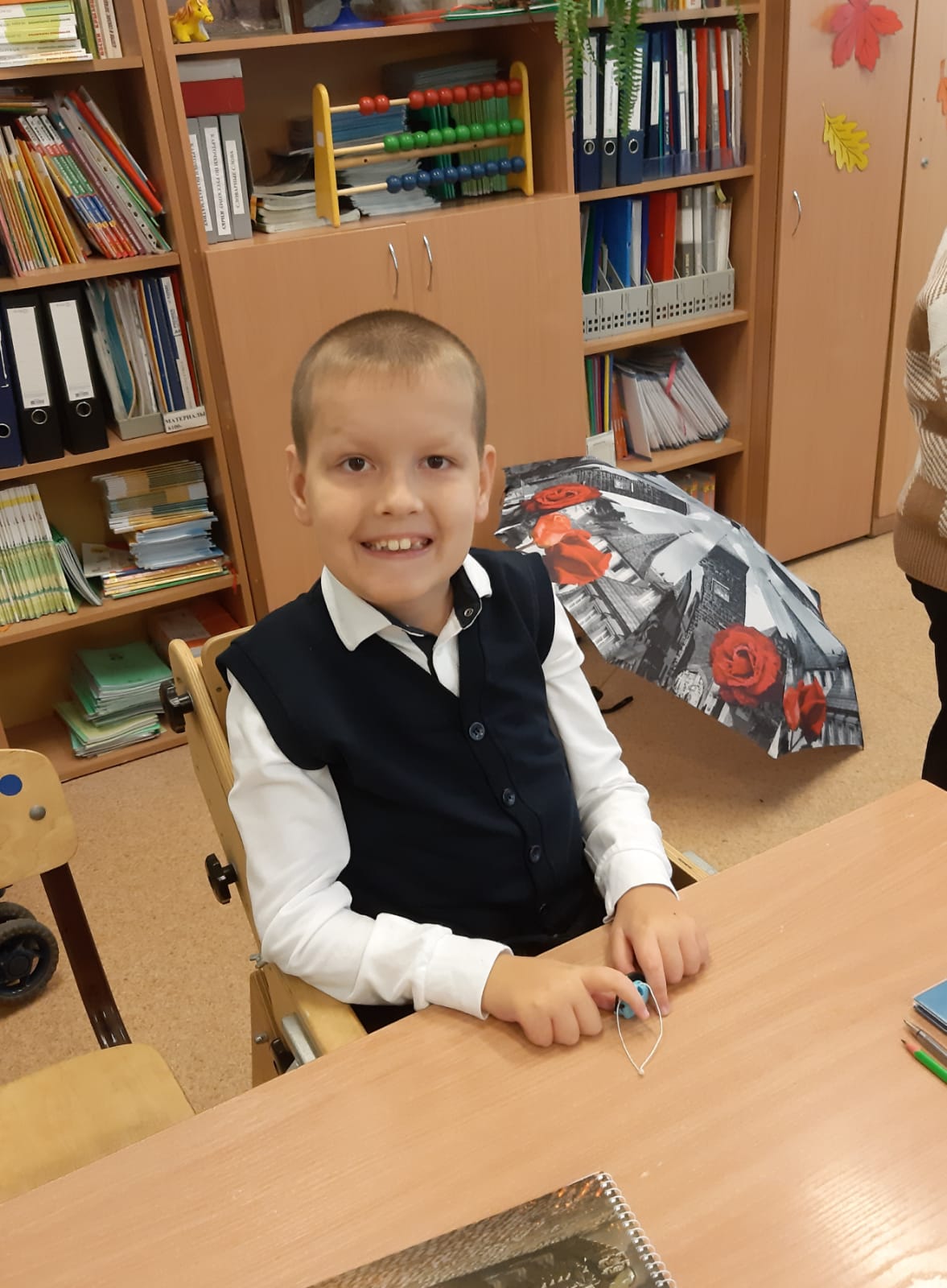

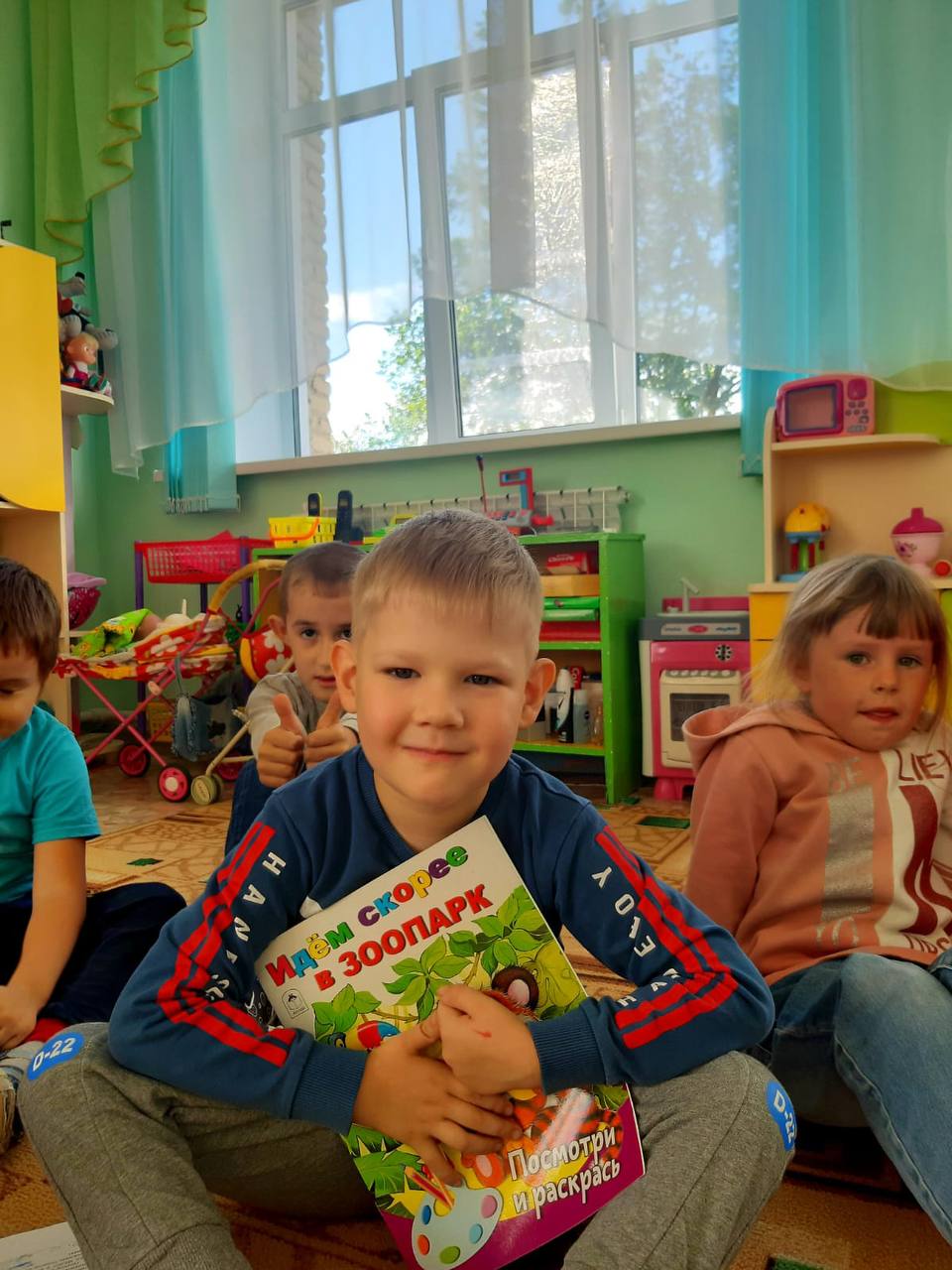

Вы спросите меня, а что теперь? А теперь Женька большой: он уже ходит в детский сад, где ему чрезвычайно нравится. Мальчик он общительный, веселый, смешливый – возится с игрушками со своими новыми детсадовскими друзьями и не знает, сколько людей вложили свои силы, знания и возможности, чтобы Женька наш «вписался в жизнь».

Мы благодарим всех наших лечащих врачей за внимательность и знания, которые помогли найти выход из, казалось, безвыходного положения.

Отдельная благодарность – заведующей кардио-отделением в ДГКБ им. З.А. Башляевой Тележниковой Наталье Дмитриевне, нашему лечащему врачу-кардиологу Окуловой Ольге Анатольевне, а также всему педиатрическому отделению ГБУЗ ВО ОДКБ г.Владимира.

Я благодарю государственный Фонд «Круг добра», с которым мы обрели системность лекарственной терапии и гарантию того, что на этой терапии сын будет расти, взрослеть и строить свою жизнь.

Теперь, когда мы прошли такой сложный двухлетний путь все вместе, я знаю, что не стоит отчаиваться, если в семье родился ребенок с Болезнью Помпе. Такие дети живут и тоже могут быть счастливы, как и мы с вами. Я так и пишу теперь в социальных сетях в День осведомленности о Болезни Помпе, поддерживая тех родителей, кто находится в самом начале пути…

Видеолекцию о симптомах, диагностике и методах лечения Болезни Помпе, можно посмотреть в нашей Библиотеке орфанных заболеваний здесь.